喫煙者の「胸の内」を考える

タバコを止めたがっている喫煙者

喫煙に限らず、生活習慣病の原因になる暴飲暴食やギャンブル、ネット、セックスなど、依存と言えるような状態はよくあります。どんな人も少しぐらいは何かに依存しているものです。しかし、これが「依存症」という病気になった場合、それを止めたいと思ってもなかなか止められなくなります。

たとえば、ご自身が何かに依存していると感じたなら、「明日にでもすぐにその行為を止められるか」と自分に問いかけてみるとよいでしょう。すぐに止められ、長い間その依存が復活しないのであれば、それは病気である依存症とは言えません。しかし、依存症の人はいろいろな理由を付けて、その依存行動を止めることができません。

筆者は、あるセミナーで禁煙をサポートするための「動機づけ面接法」の簡単なレクチャーを受けたことがあります。隣の席に座った受講者とペアを組み、自分が依存している行為やその行為をどう思っているのか、いい面と悪い面、止めようと思ったことはないか、どうすれば止められるのか、などについて、その行為自体を否定することなく、相手の気持ちの中にある行為の否定意識に「気付かせていく」という練習を行うエクササイズです。

筆者の場合、自分のことをゲーム依存だと思っていましたが、この動機づけ面接法を自分で受け、自分でも相手に試してみることで、依存という心理状態についてなんとなく理解することができました。

自分の依存行為が悪いことだと感じてはいても、それをはっきり自認したくはないのです。その後、悪いことだと相談者に本心を打ち明けた後も、あれこれ理由を付けて依存行為にはいい面もあると自分を納得させ、結局、依存から脱するのを止めてしまうのです。

一度でも吸えば一生タバコ依存症

タバコも同じです。自分の健康に悪いし家族にも悪影響があるとわかっていても止められず、止めない理由をこじつけてしまいます。こうした喫煙者の心理と病理について、禁煙外来での禁煙サポートを中心に依存症の行動療法を続けている磯村毅医師に伺いました。

──タバコを「いいことがあったときの自分へのご褒美にたまに吸うだけ」という喫煙者がよくいますが、依存はコントロール可能なのでしょうか。

磯村「タバコの場合、もちろん体質によって強い依存状態になる人もいれば、それほど強く依存しなくても済む人もいます。しかし、依存する対象をコントロールできているというのは錯覚に過ぎません。タバコ依存ではニコチンが主な原因物質ですが、一度でもニコチンを身体に入れたなら、そこが依存の入り口です。その先には依存症という病気が待っているのです。自分ではコントロールできないのが依存であり、依存症なのです」

──ニコチンが体内から排出されれば、依存状態から脱することができるのではないでしょうか。

磯村「たとえば、禁煙に成功した喫煙者が何十年もタバコを吸っていなかったのに、たった一度ちょっと吸っただけで再喫煙してしまうケースは珍しくありません。ニコチンという依存物質の影響は完全になくなっているにもかかわらず、心理的な依存から抜け出せていなかったというわけです。多くの依存症の場合、ごく普通の言動をしますし、外見的にも異常は見られません。しかし、心の依存が残っていると簡単に依存状態へ戻ってしまいます。このメカニズムを理解していないと、普通の人に見える禁煙できない人に対して『意志が弱い』とか『自己中心的だ』などと批判しがちになります。喫煙者は、ニコチン中毒という身体の依存症であると同時に、タバコ依存という心の病人なのだという認識が重要なのです」

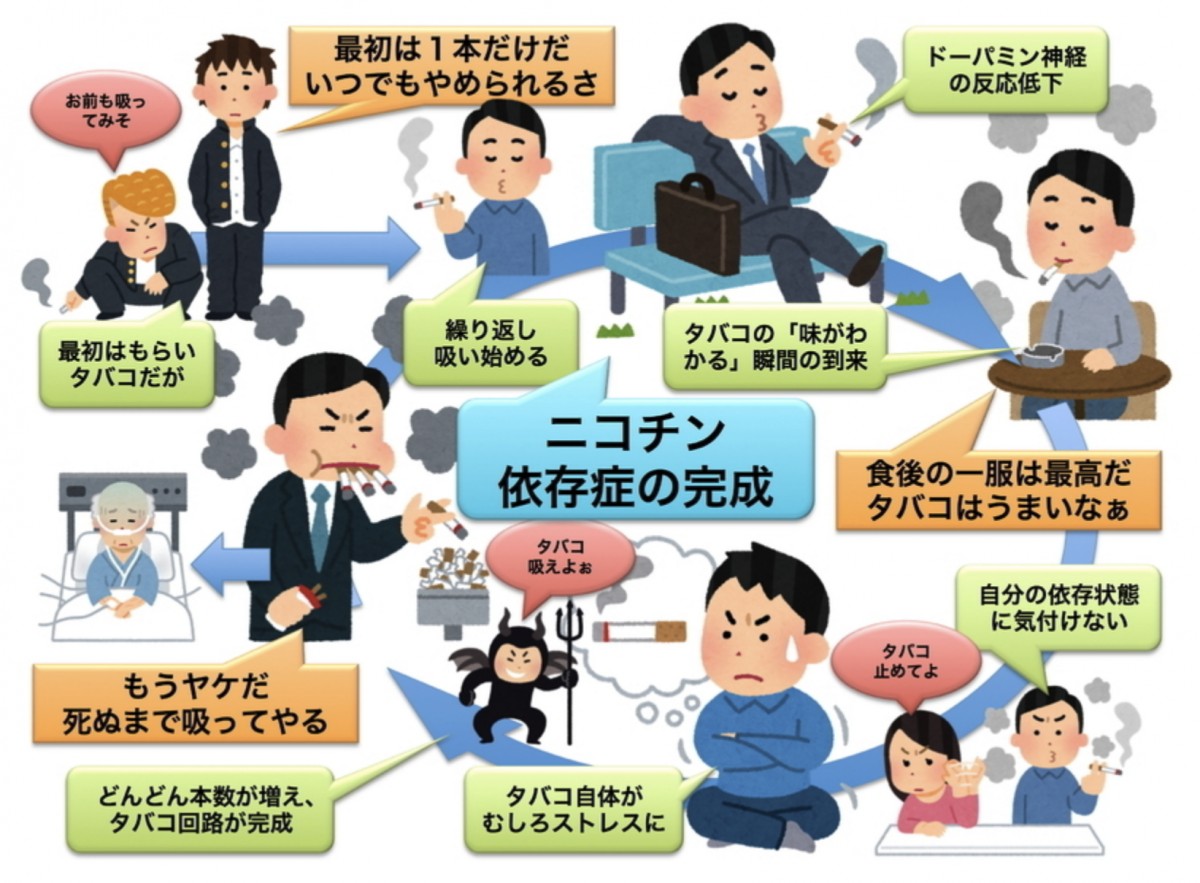

タバコによるニコチン依存のサイクルはこうです。最初はもらいタバコで一本だけだったものが、自分で買うようになり習慣化します。それにともなって脳のドーパミン報酬系が鈍化し、ドーパミンが出にくい状態になります。タバコが最初から美味しいわけではないのですが、食後などたまに「うまい」と感じると報酬系がさらに強化され、依存状態から抜け出せなくなるのです。ドーパミン放出機能が低下すると、タバコを吸わない状態をストレスに感じ、日常的なほかのストレスと区別がつかなくなります。そうしたほかのストレスをタバコが解消してくれたと勘違いし、さらに本数が増えていくのです。

──なぜタバコを吸うと依存状態に陥ってしまうのでしょうか。

磯村「タバコに含まれるニコチンは、私たちの脳の中の『報酬系』と呼ばれるドーパミン神経系に作用します。ドーパミンは『喜びの神経物質』などと呼ばれ、うれしいときや気持ちいいとき、恋愛やアトラクションなどでドキドキしたときに放出される物質です。ニコチンが作用した経験のない非喫煙者の脳では、このドーパミン報酬系が正常に機能しています。しかし、ニコチンは強制的にドーパミンを出させるため、タバコを吸う人の場合、この刺激が繰り返されることで次第に反応が鈍くなり、ニコチンがないとドーパミンが放出されにくい脳になってしまうのです」

二重洗脳とサリエンス

──本来なら「うれしいとき、気持ちいいとき、ドキドキしたとき」に出るべきドーパミンが、タバコを吸っただけで出てくるのですね。

磯村「その通りです。さらに厄介なのは、ニコチンが切れてドーパミンが出にくくなると脳がストレスを感じ、通常の状態よりもドーパミンの欠乏を感じやすくなることです。タバコを吸うとそのストレスが解消されるので、喫煙者はタバコのおかげでストレスがなくなったと勘違いしてしまいます。実際はタバコを吸っても、せいぜい非喫煙者の正常な脳の状態に戻るだけなのですが、鈍化して麻痺した喫煙者の脳はそれをタバコのおかげだと感じてしまうのです。喫煙者は、ドーパミン欠乏という恐怖、そしてそこからの心理的解放という、いわば『二重洗脳』の状態に陥っているというわけです」

──ドーパミンは「喜び」のときにしか出ないのですか。

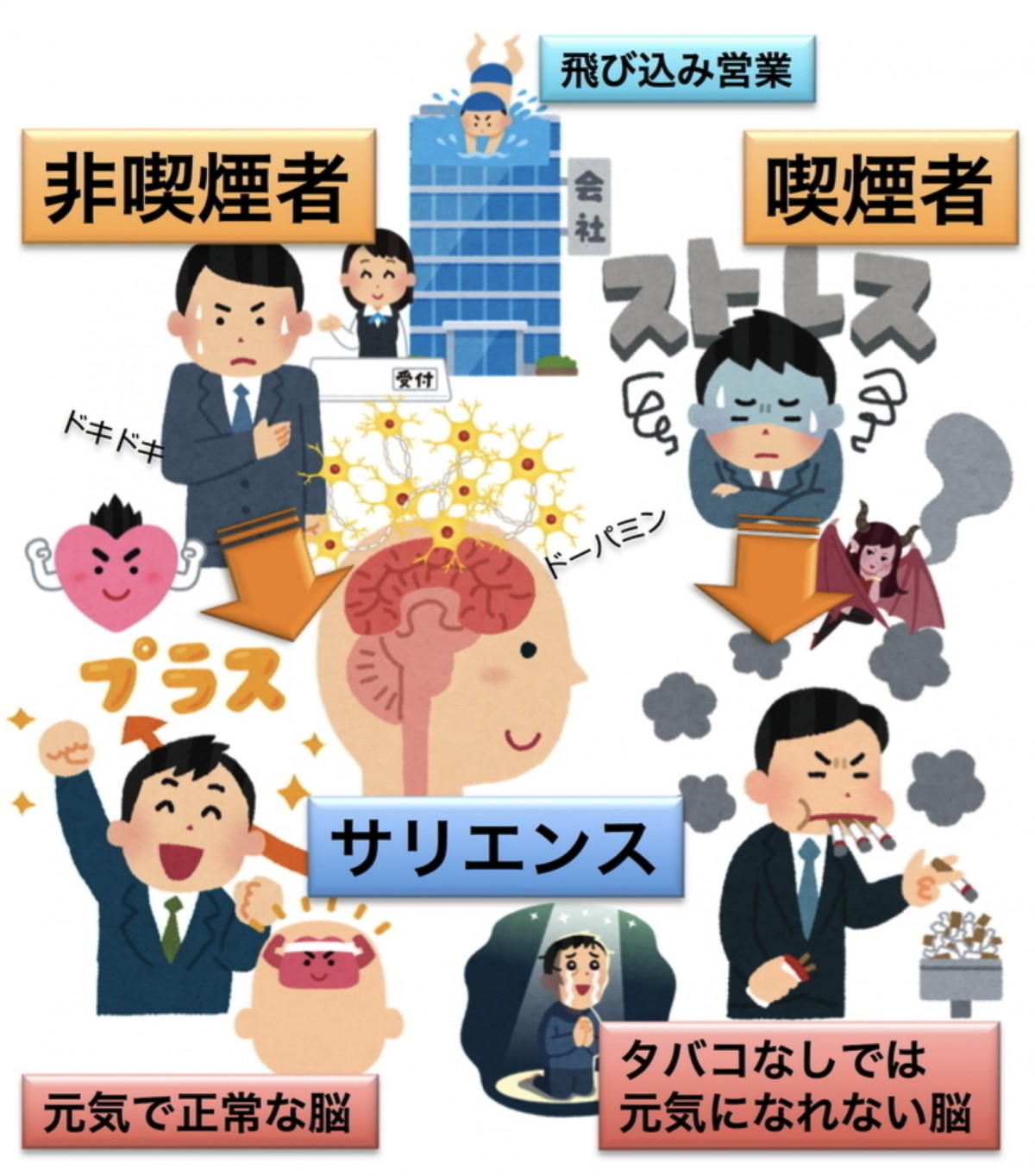

磯村「実はそうではないのです。ネズミを使った実験では、喜び以外の重大なストレスイベントが起きた場合、それを和らげるためにドーパミンが出てくることがわかっています。これを『サリエンス(salience、突起、高い山の峰のこと)』と呼びます。こうした場面では非喫煙者でもドーパミンが出ていて、それによってストレスのかかる緊張場面を乗り切ることができるのです。しかし、ドーパミンが出にくくなっている喫煙者は、タバコを吸って無理矢理ドーパミンを出さなければ、ストレスから逃れにくくなっています。喫煙者にとっての『勇気を奮い立たせるための一本』も、非喫煙者のドーパミンが出ていない通常の脳の状態にようやく戻しているだけなのです」

サリエンスの状態はこうです。飛び込み営業などストレスがかかる場面に直面すると、非喫煙者の脳からは自然にドーパミンが放出され、その難局に対応できる心理状態へ持っていくことができます。一方、ドーパミンが出にくくなっている喫煙者は、タバコのニコチンに頼って無理にドーパミンを出さなければ対応できません。

ニコチン中毒という薬物依存症は、タバコ依存という心理的な依存症を引き起こし、それは長く喫煙経験者を支配し続けます。緊張する場面に直面すると、非喫煙者は脳から自然にドーパミンが出て難局を乗り越えることができますが、喫煙者はニコチン切れによるドーパミン不足を補うために、ストレスのある場面に遭遇するたびにタバコを吸い、ますますドーパミンが出にくくなってタバコ依存が強くなっていくのです。これは、非喫煙者と喫煙者のストレス耐性の違いにも影響しているのかもしれません。

磯村毅(いそむらたけし)

1989年、名古屋大学医学部卒。同大大学院卒業後、テキサス大学医学部研究員。帰国後に名鉄病院呼吸器科。「子どものための禁煙外来」を開設したり河合塾とのコラボ企画「禁煙で合格率アップ」などの活動を通じて「リセット禁煙」という禁煙法を提唱している。リセット禁煙研究会・予防医療研究所代表。子どもをタバコから守る会・愛知世話人。トヨタ記念病院禁煙外来医師。名古屋大学医学部非常勤講師(依存症とメディカルコーチング)。日本呼吸器学会認定専門医。動機づけ面接トレーナー。

すでに登録済みの方は こちら